해마다 ‘무연고사망자’가 급증하고 있지만, 가족이 아니면 이들의 장례를 치러줄 권한이 없다.

혈연관계로 맺어진 가족과 왕래가 끊긴 상황에서 친구나 이웃 등이 고인(故人)과 친근하게 지냈다면 이들에게도 장례를 치를 권리를 줘야 한다는 목소리가 나온다.

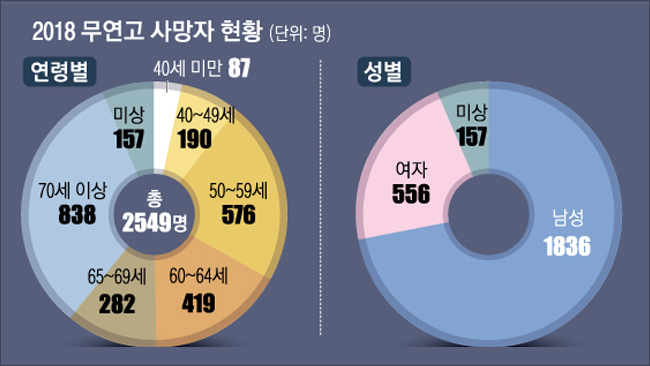

13일 더불어민주당 기동민 의원이 보건복지부로부터 받은 ‘무연고사망자 현황자료’에 따르면 2014년 1379명에서 지난해 2447명으로 두 배 가까이 증가했다.

무연고사망자 중에는 가족이 있지만 왕래가 끊기거나 경제적인 이유로 시신 인수를 포기해 무연고사망자가 되는 경우도 많았다.

더불어민주당 정춘숙 의원이 전국 17개 시도지방자치단체를 대상으로 무연고사망자 시신인수포기 현황을 분석해봤더니 2014년 30.9%였던 시신인수포기 비율은, 2017년 6월 46.4%까지 늘었다.

이처럼 가족에 의한 시신인수포기가 늘어나고 있지만 평소 친밀하게 지낸 친구나 지인에 의한 장례식 진행은 사실상 불가능하다.

‘장사 등에 관한 법률’은 연고자의 범위를 ‘시신이나 유골을 사실상 관리하는 자’라고 규정하고 있지만 행정적 부담 때문에 친구나 지인에 의한 장례식은 진행되지 않고 있다.

이 때문에 고인이 주변 사람들에게 유언을 남겨도 혈연관계가 아니라는 이유만으로 시신인수도 하지 못하는 경우가 많다.

결국 공공단체의 ‘무연고사망자 장례’를 통해서만 장례식이 진행되는 것이다.

복지부도 이 같은 현실을 감안한 듯 장사법 개정의 의지를 보이고 있다. 복지부는 지자체와 의논해 연내 세부 매뉴얼을 마련한다는 계획이다. 관건은 고인과 친구·지인의 관계를 어떻게 증명하느냐다.

혈연의 의미가 약해진 시대, 고인의 마지막 길을 따뜻하게 배웅해줄 수 있는 이는 가족뿐만 아니라 평소에 교류하던 이일 것이다.